Las procesiones son uno de los elementos más característicos de la Semana Santa, que en España han adquirido, desde hace siglos, una importancia capital, tanto a nivel religioso como cultural, pero también turístico, al haber seducido con su fervor a millones de viajeros que llegan de todo el mundo para vivirlas desde dentro.

Pero ¿cuál es el origen histórico de estas procesiones? ¿Quiénes fueron los primeros en representar el ciclo cristiano de la Pasión y Resurrección de Cristo por las calles de los pueblos y las ciudades? De Jerusalén a Sevilla, y del Bajo Imperio romano al siglo XXI, hacemos un viaje por la historia para tratar de entender la relevancia que han adquirido las procesiones en la liturgia cristiana hasta convertirse, también, en (controvertidos) reclamos turísticos.

Las procesiones de Semana Santa, una historia 'apasionante'

Las procesiones de Semana Santa despiertan reacciones de todo tipo, entre religiosos y no creyentes, entre devotos católicos y ateos convencidos. Muchos no creyentes se fascinan con los pasos de Semana Santa mientras que no pocos religiosos detestan este "espectáculo". Y, por supuesto, son muchos los católicos que viven con fervor las procesiones mientras que muchos ateos o agnósticos ponen pies en polvorosa en cuanto oyen a lo lejos el "to-ton-ton-ton".

Porque, aunque, con el paso del tiempo las procesiones se han convertido en países de mayoría católica como España en el elemento más significativo de las "fiestas", la Semana Santa, incluso desde un punto de vista litúrgico, es mucho más que eso.

De hecho, uno de los principales conflictos históricos entre las diferentes facciones que forman el catolicismo, desde la más alta jerarquía católica hasta el último cofrade, es justamente acerca del valor y el papel de las procesiones en la celebración de los diferentes actos litúrgicos que tienen lugar durante la Semana Santa.

No siempre se ha aceptado bien que este espectáculo con evidentes resonancias teatrales y dramáticas lidere la celebración de la Semana Santa, siendo las procesiones "populares" acusadas reiteradamente de "superficiales" y "fanáticas" en diversos momentos de la historia, como se señala en uno de los artículos que forma parte de la publicación La Semana Santa: una tradición muy viva editada en 2021 por la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua.

Egeria en Jerusalén, el relato de las primeras procesiones

Pero antes de que cofrades y jerarcas religiosos comenzaran su particular "debate teológico" (y de poder), debemos irnos a Jerusalén para encontrar el origen de las procesiones. Y allí nos vamos acompañados del relato de Egeria, una viajera gallega que se convirtió en leyenda cuando se descubrieron sus manuscritos en una biblioteca de Arezzo en Italia a finales del XIX.

...se lee el pasaje del Evangelio en el que los niños, portando ramos y palmas, salen al encuentro del Señor, diciendo: “Bendito sea el que viene en el nombre del Señor”, e inmediatamente se levanta el obispo, y todo el pueblo con él, y salen todos a pie de la cima del monte de los Olivos, yendo todo el pueblo delante de él con himnos...

Esta es, tal vez, la primera descripción de la historia de una procesión de Semana Santa, la que tuvo lugar en torno al 380 en Jerusalén conmemorando (y representando) la llegada de Jesús a la ciudad en lo que se conocería posteriormente como el Domingo de Ramos.

El relato de Egeria tiene un valor incalculable tanto desde un punto de vista histórico como litúrgico ya que describe con detalle buena parte de las celebraciones de los locales a lo largo de una serie de días que coincidían con la Pascua, la fiesta central del cristianismo que conmemora la muerte y resurrección de Cristo.

Pero ¿desde cuándo se celebraba la Pascua (cristiana) que se había inspirado, a su vez, en la judía? El relato bíblico señala que Cristo murió en plena Pascua judía lo que inició un "problema de fechas" para ambas religiones una vez que el cristianismo fue asentándose tras ser perseguido durante siglos.

Tras décadas de debate, fue el Concilio de Nicea del 325 el que determinó que "la resurrección de Cristo debía celebrarse siempre en un domingo cercano a la fecha de la Pascua bíblica sin importar la fecha del año", en concreto, el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Y, teniendo en cuenta que la entrada de Jesús en Jerusalén debe ser el domingo anterior a la resurrección para tratar de seguir con fidelidad el relato bíblico, tenemos como resultado que la Semana Santa (que son, en realidad, ocho días) se celebra en fechas cambiantes a lo largo de marzo y abril... pero siempre de domingo a domingo, con el jueves santificado y el viernes también.

Si integramos las resoluciones litúrgicas del Concilio de Nicea y el relato de Egeria tenemos como resultado la (proto) Semana Santa cristiana, ya perfilada hace más de 1.700 años en el mismo lugar en el que, 300 años antes, habría sido crucificado Jesucristo tras haber sido apresado días antes en el monte de los Olivos y sometido a juicio.

¿Cómo llegan las procesiones de Semana Santa a España?

El relato de Egeria, en el que se destacan, especialmente, las liturgias del jueves con la peregrinación (o procesión) al monte de los Olivos y la adoración de la cruz del viernes, parece concluir que la Semana Santa y las procesiones ya se llevaban desarrollando durante décadas en Jerusalén y, probablemente, en otros enclaves de la cristiandad.

Pero ¿en qué momento se difunden hacia España? Esa es una pregunta que los historiadores aún no han podido responder con certeza, pese a que Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, catedrático de la Universidad de Granada, señala en uno de los artículos de la publicación ya citada que "la realidad procesional en Semana Santa era ya habitual en la Baja Edad Media".

Es decir, ya en el siglo XIV, las procesiones están consolidadas en los reinos peninsulares, "tal vez como derivación de prácticas devotas muy extendidas: la dramatización de la Pasión y Muerte de Jesús como complemento a la liturgia de los días santos (...) o la imitación de la senda dolorosa de Jesús, recreando el vía crucis o «calle de la amargura» con la mayor fidelidad posible a los santos lugares de Jerusalén".

Los flagelantes, la inspiración para los cofrades

Claro que entre Egeria y la Baja Edad Media discurre un milenio, y eso es mucho tiempo de "evolución". No obstante, hay que tener en cuenta que buena parte de ese tiempo estuvo marcado por los conflictos territoriales (y religiosos) entre pueblos enfrentados en la península: cristianos y musulmanes.

Sea como fuere, los historiadores señalan que la liturgia semanasantera ya se había consolidado para el siglo XV, una vez que la península también cayó bajo total dominio cristiano. Según, López-Guadalupe Muñoz, por entonces, "el terreno ya estaba abonado: ese interés por «imitar» era fundamental en la praxis religiosa".

Y la disciplina pública inspirada por las cofradías de penitencia entroncaría, en este sentido, con la práctica medieval de los flagelantes, principalmente en el hecho de "exhibir" esta práctica de penitencia públicamente.

De aquí surge también un nuevo episodio de controversia entre la religiosidad popular y la institucional, condenando la jerarquía católica las prácticas de los flagelantes por "heréticas"... como después condenarían también a los cofrades.

La Contrarreforma apuesta por las procesiones

Pero, pese a que estos conflictos entre facciones católicas se mantendrán siempre asociados a la celebración de la Semana Santa (incluso en nuestros días), el Concilio de Trento de mediados del XVI viene a ser el espaldarazo definitivo (y oficial) a la Semana Santa más "dramática" fomentando que las propias autoridades religiosas se apropiasen (y controlasen) esas manifestaciones de religiosidad popular y devocional (de tanto éxito) encarnadas por las procesiones de Semana Santa.

Comienza así un "maridaje entre la mal llamada Iglesia oficial y la religiosidad popular: la teología, la mística y en general la literatura devocional resaltaron, por tanto, los misterios de la Pasión, de manera muy efectiva y sensorial, como pretendía la estrategia católica contrarreformista para que el mensaje religioso calase en las gentes a través de gestos que acababan haciéndose cotidianos".

Y no hay nada que "cale más" que una procesión, el medio ideal para difundir el mensaje cristiano entre el pueblo y, con ello, la influencia de la autoridad religiosa en la sociedad: "la piedad popular invadía el espacio público, el mundo de la calle". En este sentido, la Iglesia se vio obligada a terminar por admitir "estas manifestaciones externas de piedad como extensión de la liturgia, en particular de los días grandes de la Semana Santa".

Así pues, la "Iglesia oficial" había encontrado el Caballo de Troya perfecto para difundir el mensaje cristiano más allá de las iglesias: la procesión, una combinación de arte, ornamento, fiesta, pasión y mensaje teológico que se convertiría, con el tiempo, en una manifestación cultural que rebasaría el propio ámbito religioso... hasta, quién lo iba a decir, seducir a muchos no creyentes.

De la barroquización de las procesiones al (peligroso) turismo de masas

Si bien "las procesiones se realizaban inicialmente en las jornadas del Jueves y Viernes, a lo sumo el Sábado de Gloria (...) con el tiempo este marco temporal se amplió y los desfiles procesionales fueron ocupando los restantes días de la semana".

Paralelamente a esta consolidación de la Semana Santa (de ocho días), desde el siglo XVII tiene lugar en España el afianzamiento del arte barroco que, en escultura, vive un momento de esplendor también al calor de la Semana Santa.

Artistas como Juan de Mesa o Gregorio Fernández llevan la imaginería religiosa de tallas de madera a niveles nunca vistos, a menudo asociados a pasos de Semana Santa, las imágenes que se convierten en el centro de la devoción de las procesiones.

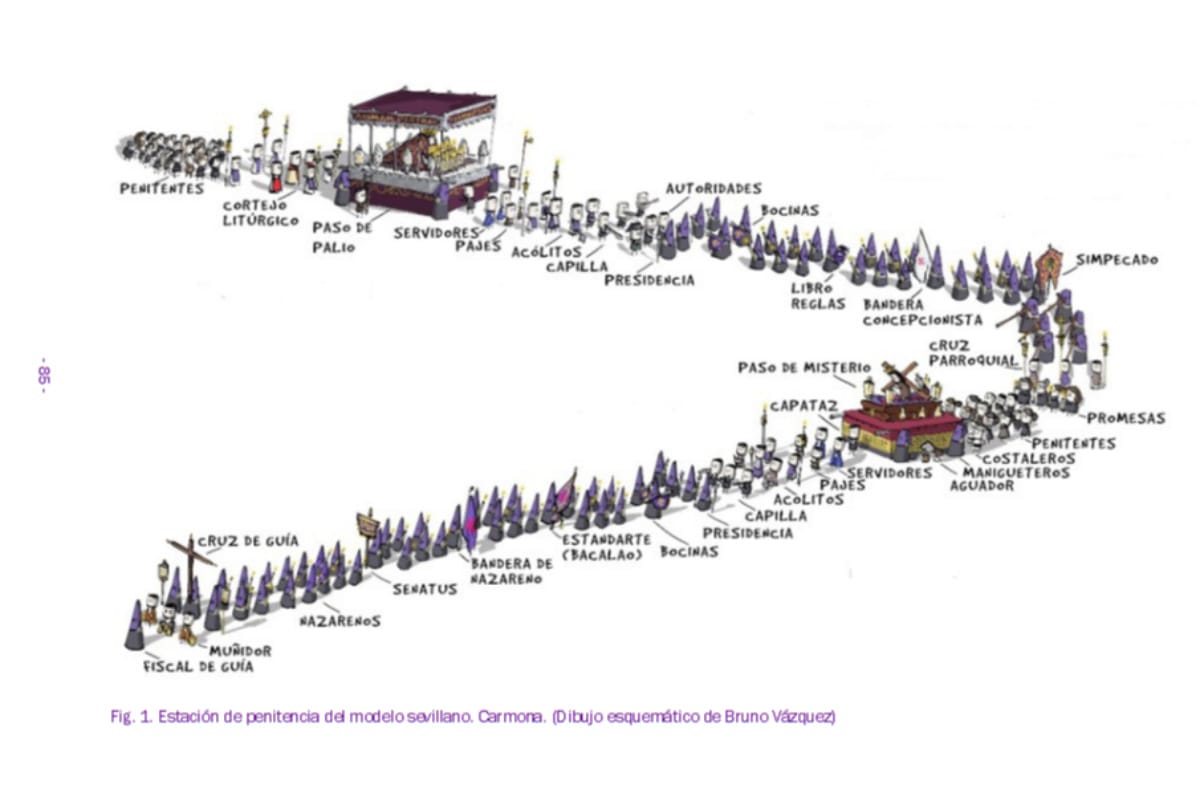

En este contexto se consolida la estructura de los pasos de Semana Santa mientras, paralelamente, crece la diversidad de celebraciones rituales y procesionales en toda España: desde Castilla y León hasta Andalucía, pasando por el Levante, cada zona de nuestro país configura su propia "atmósfera semanasantera" que es el origen de la diversidad actual: la Semana Santa de Valladolid se vive de forma muy diferente a la de Málaga, por ejemplo.

Si bien durante el siglo XVIII y buena parte de XIX, la Semana Santa vive momentos de crisis que se vinculan a la evolución política, social e intelectual del país, las procesiones nunca desaparecieron en la mayor parte del país, también evolucionaron hasta que se produjo "una eclosión cofrade en el siglo XX" con "tres oleadas de especial intensidad", la última de ellas en los años 70 del pasado siglo que nos lleva a la actualidad.

Pese a la influencia del turismo masivo que amenaza con alterar el trasfondo de estas celebraciones (con el riesgo de convertirlas en simples reclamos epidérmicos carentes de significado), las procesiones de Semana Santa siguen viviendo hoy en día un momento de gloria, también gracias a estas recientes investigaciones históricas que nos permiten profundizar en su verdadero origen y significación cultural.

Porque seas o no creyente (y detestes o no la afectación religiosa), no se puede negar que las procesiones de Semana Santa forman parte indiscutible de la historia cultural española desde hace muchos, muchos años.

Únete a la conversación